いわゆる成年後見に該当する可能性と、遺言書作成については一定の注意が必要です。

成年後見の審判が開始されてしまうと、もう基本的には、その方ご自身での遺言書作成はできなくなります。

ごくごく限られた場合(ご本人が遺言書作成可能な状態であることを証明するために医師2名以上の立会いが必要)においてのみ、それは許容されるものだと思っていただければと思います。

ところで、それ以上に難しいのが、成年後見の審判開始はされていないが、現在の時点で、既に遺言書作成可能であるかどうか何とも言えない状態である、という場合についてです。

もちろん、ココの辺りの状況については、ご家族の方など、日ごろからご本人と接している方であれば、ある程度、遺言書作成が可能な状態であるかどうかの見当はつくのではないかと思います。

上記2つのケースにおいて共通する留意点としては、それを後日(つまり相続が開始されて、本当に遺言書を用いた遺産分割をしなければならなくなった時)、誰からも疑義を指摘されないようにしておく、ということかと思います。

具体的に申し上げましょう。

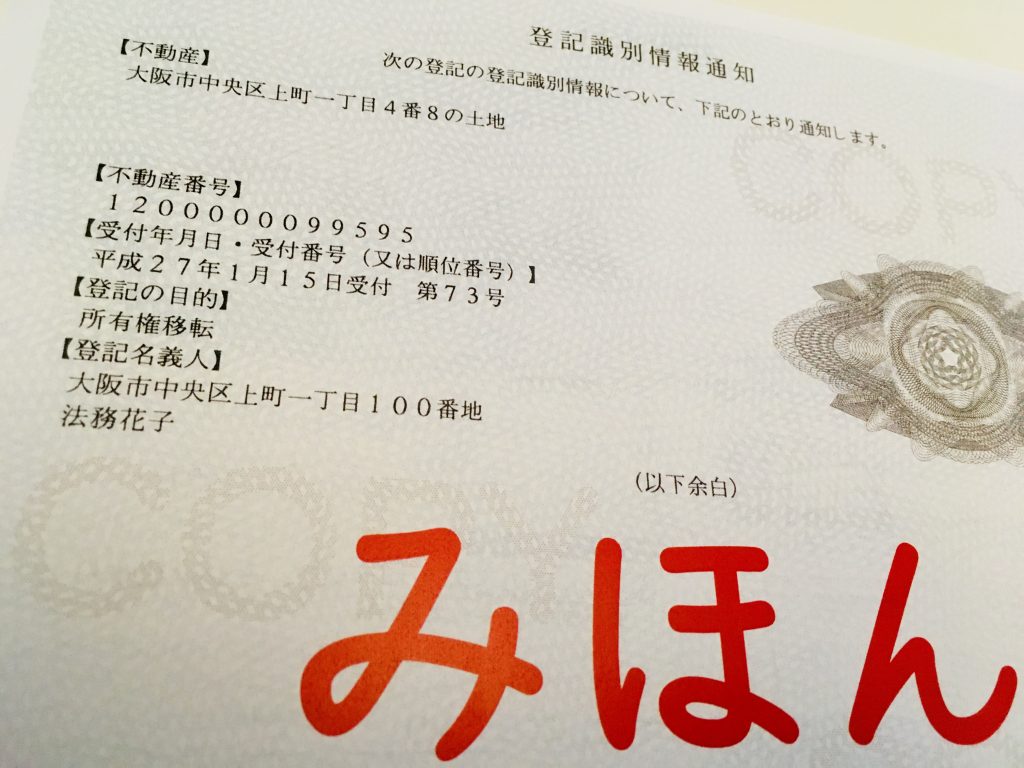

例えば、遺言公正証書を公証役場において作成したとします。

公証人も、法律のプロである公証人として、そしてまた医学的には(通常)一般の方と同程度の注意力を以てして、遺言公正証書の作成希望者 (=遺言者) の状態についてはチェックしていると考えます。

ですが、その公証人の遺言公正証書作成のプロセスは、遺言書を作成するという観点での法律的な手順は満たしていますが、そもそも、その遺言者の医学的な観点からの万全性を伴っているのかというと・・・それは話は別だと考えるのが順当です。

具体的に言えば、遺言公正証書の作成時には、遺言者に対して公証人から遺言公正証書の内容を一つ一つ確認していくわけですが、公証人からの確認の質問文が「はい」(または「いいえ」)の回答形式を求める問いかけですと、場合によっては、遺言者の意思表示なのかどうか(意思能力は十分であったのかどうか)、後で怪しいとされるリスクが生じることとなります。

もちろん、かといって、公証人毎に業務スタイルは異なると考えられますので(各業務に対して直接的に規定されている法律以上のことは、さすがに求めるのは通常困難ということにて)、後日、その遺言公正証書の有効性が問われないように、例えば、公証役場において遺言公正証書の作成を行う前後(しかも、ある程度、その作成日に近接する形の日程)にて、医師の認知症等に関する診断書を貰っておく、というのも一つの方法かと思われます。

多くの場合は、そこまでの制度を求められるような状況ではないのかもしれませんが、場合によっては、そういった可能性についても理解しておく必要があるとは思います。

当職は行政書士ではありますが、このようなケースについても、ご相談により、ご提案などの対応をさせていただこうと考えております。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。